Las tres épocas del icono

5.2) La perspectiva inversa

5.3) Los elementos decorativos

5.4) El escenario

5.5) Los símbolos

7.2-El icono de María, la Virgen Hodigitria

7.3-El icono de Cristo Pantocrator

7.4-El icono de la Transfiguración

7.5.-Iconos de santos en relación con el año litúrgico

Para la comprensión y el aprovechamiento del conjunto del arte cristiano resulta de la mayor importancia aproximarse al icono oriental: a la definición, características, justa interpretación y fundamento teológico de la iconografía tal como se entiende según la tradición cristiana ortodoxa.

La teología de la imagen cristiana se fijó en el séptimo concilio ecuménico, Concilio II de Nicea, en 787, varios siglos antes del cisma de 1054. Los acuerdo conciliares fueron desarrollados posteriormente de diferente manera en Oriente y Occidente, con el resultado de que las consideraciones teológicas y las funciones litúrgicas de las imágenes son muy diferentes en ambos “pulmones” de la única Iglesia de Cristo.

En Occidente, ni antes, ni después del Concilio II de Nicea el tema del culto a las imágenes ha supuesto un problema mayor para la Iglesia de Roma, debido, sin duda, a la consideración de la función de las imágenes en el templo, reducida a elementos ornamentales o decorativos, sin la trascendencia teológica y litúrgica que tuvieron en Oriente. “Roma no elaboró en la antigüedad ni en la Edad Media una “teología de la imagen” como la de Oriente. Para los occidentales las imágenes son un reclamo dirigido a nuestra atención, un medio sensible que nos ayuda a concentrar nuestro pensamiento y a mantener presente bajo la mirada de nuestra fe el ser invisible al cual se dirige nuestra atención”. (PLAZAOLA, El arte sacro actual, pág. 374. BAC nº250).

En Oriente fue muy distinto el desarrollo de las artes pictóricas, sobre todo a partir del “triunfo de la Ortodoxia”, tan celebrado en el Concilio de 842. La preocupación teológica de los siglos IX al XIV en la parte oriental de la Iglesia católica sería preeminentemente pneumatológica, y la economía del Espíritu Santo marcará la visión oriental sobre el icono. Para el Oriente, el icono es un sacramental, y concretamente, el de la presencia personal. Hasta tal punto que el Concilio de 860 afirmará: «Lo que el Evangelio nos dice a través de la palabra, el icono nos lo anuncia a través de los colores y nos los hace presente».» (P. Evdokimov, L’art de l’icöne, pág. 154).

El icono es una unidad artística, espiritual y litúrgica, que no puede ser separada de la fe, oración y vida litúrgica de la Iglesia. Un icono no es arte religioso decorativo. Su fin no es el de decorar el salón de una casa ni simplemente el de embellecer algún templo. Su fin, en cambio, es el de revelar y proclamar la Palabra de Dios. “La tradición ortodoxa declara que a través del icono es la manifestación de la presencia y de la hipóstasis divina lo que se desvela y son dejados de lado o en penumbra todos los detalles exteriores que caen bajo los sentidos. La persona representada en el icono es un ser que pertenece a la naturaleza, pero que ya no le está sometido. No es un símbolo” (Dimitrios I, Encíclica en el duodécimo centenario del Concilio Nicea II (787), nºs 12 y 13.)

1.-El nacimiento del icono bizantino

Los cimientos del arte iconográfico hay que buscarlos en el reinado de Constantino, cuando cesan las persecuciones contra la nueva religión y ésta se convierte en la religión de Constantinopla, el nuevo nombre de Bizancio, donde ha instalado su capital. La fusión de las culturas romana y griega en la “nueva Roma” bajo los valores morales del cristianismo dará lugar a la cultura que ha marcado el desarrollo y auge de Europa en estos últimos 1.700 años. En este Imperio Bizantino, desde su capital Constantinopla, se desarrollará el arte del icono por todo el Oriente ortodoxo con fuerza desigual hasta nuestros días, de modo especial en Grecia y en Rusia.

1.1. Jesucristo, rostro de Dios.

Jesucristo apareció en la tierra en una zona geográfica y cultural en la que no estaba en uso el retrato; puede que en otra parte sus discípulos se hubiesen preocupado de fijar los rasgos amados del Maestro para transmitirlos en otras generaciones. Ya en las primeras generaciones cristianas encontramos discusiones entre sostenedores de la belleza de Jesús y opositores “No tenia apariencia ni presencia;(le vimos) y no tenia aspecto que pudiésemos estimar. Despreciado, marginado , hombre doliente y enfermizo, como despreciable, un Don nadie.” (Is 53,2s), entre los que pedían y mostraban retratos de Cristo y los que disuadían de buscarlos porque lo importante no era el aspecto externo del redentor, sino su misión salifica.

Las primeras imágenes de Cristo aparecen en ambiente pagano. A fin de explicar a los hombres lo que para ellos significaba Jesucristo, era mas apto el símbolo.

El arte Cristiano mas antiguo, el de las catacumbas, nos ayudan a conocerlos: el buen pastor; pero también el pez, cuyo acróstico se lee “Jesucristo”; símbolos de origen bíblico; pero también de origen pagano…Recordemos, sin embargo, que las de las catacumbas no eran imágenes para el culto, sino para la enseñanza.

En el s.III perdura el interés por la imagen de Jesucristo: disminuyen los símbolos primitivos, cediendo el puesto a una figura que no podía menos de ser ideal: junto al joven taumaturgo imberbe de cabellos rizados encontramos al maestro mas maduro, con barba y cabello largo.

Las decisiones de los primeros concilios, al dar importancia a la persona humano-divina de Cristo, ya visible con el rollo de las Escrituras en la mano y rodeado a menudo de los apóstoles, mueven a llevar su imagen también a las curvas absidales, es decir, a los lugares reservados al culto.

Concebidota como basileus (rey emperador) celeste, se le atribuyen a Jesús el nimbo, la mano derecha levantada, el manto de púrpura, la toga y otras insignias del soberano terreno.

Sin embargo, hacia el final del siglo IV se observa en las zonas orientales del imperio una confluencia de aportaciones diversas al arte: Constantinopla se convierte en el punto de cristalización de lo que se llamará el arte bizantino “cristiano por esencia, helenístico y oriental por sus raíces”. A partir de esta época Cristo será representado con cabellos largos, barba y ojos oscuros.

En el florecimiento del s V, el arte cristiano encontró en oriente elocuentes defensores, pero tendría que llegar el año 691, fecha probable del concilio Quinisexto, para encontrar un texto oficial y colegial en el que se dan normas para el arte sagrado. Es sabido que los cánones de aquel concilio, firmados por el emperador y por los patriarcas de Constantinopla, Alejandría, Antioquia y Jerusalén, no fueron aceptados, por varios motivos, por el papa romano de aquel tiempo; de aquí arranca el alejamiento de Occidente de la reflexión teológica sobre el icono.

¿L

a encarnación! Tal es la palabra clave que sirve de fundamento al icono. El VI concilio ecuménico de Nicea del788 condenó el

iconoclasmo.

L

a función del icono se compara con la de la Escritura, dándole un significado litúrgico, educativo y dogmático.

Así como el que representa con la pintura un hombre no lo hace por ello inanimado, sino que el hombre, por el contrario, permanece animado y a la imagen se le llama su retrato a causa del parecido, así cuando hacemos el icono del Señor confesamos su carne deificada y reconocemos en el icono solamente una imagen que representa una semejanza del prototipo. Por eso recibe su nombre; únicamente en esto participa de él, y por eso es venerable y santa.

P

ara la teología del icono es importante afirmar que, por así decir, participa de la santidad de su prototipo y de él recibe

su nombre.

E

l fin de la crisis iconoclasta, ligada así al misterio cristo lógico, llegó en 843.

1.2.-Dos tradiciones

En su Historia Eclesiástica, Eusebio, cuenta cómo los cristianos usaban imágenes: "He visto una gran cantidad de imágenes del Salvador, de Pedro y de Pablo, que han sido conservadas hasta nuestros días" (Historia Eclesiástica, libro VII, cap. 18).

Existen dos tradiciones importantes referentes al comienzo de esa iconografía:

a) la que se inicia a partir de una leyenda del rey Agbar y que da lugar al icono “ajeiropoíetos”, que quiere decir, "no hecho por manos humanas" , el icono Mandylion, y

b) la que representa a la Virgen María con Jesús en su brazo izquierdo mientras lo señala con un gesto de su mano derecha: es el icono de la Virgen “hodigitria”, es decir, "la que muestra el camino".

El Mandylion

Las primeras imágenes del rostro del Salvador aparecen en lienzos atribuidos a manos no humanas, iconos conocidos por su denominación griega de “ajeiropoíetos”.

El Mandylion recoge la primera leyenda sobre el origen de estos iconos señalando que es el propio Jesús, secándose con una tela, el que imprime en ella su rostro de forma milagrosa, produciendo literalmente un ajeiropoíetos, es decir, una imagen no realizada por manos humanas.

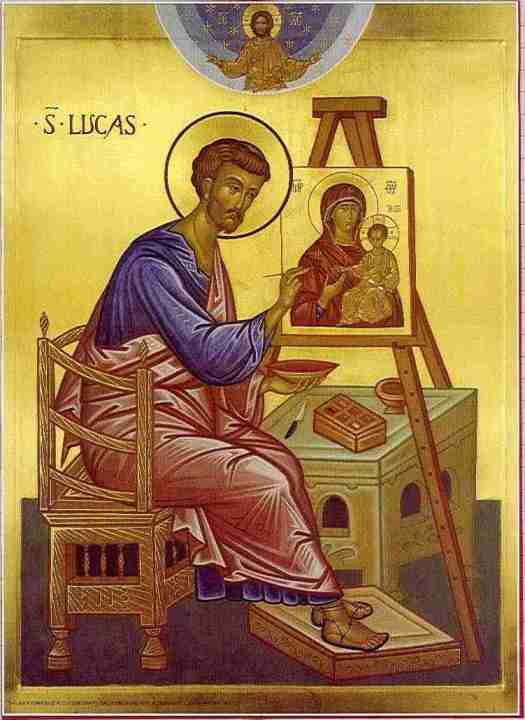

La Virgen Hodigitria

La segunda tradición iconográfica que data de la época apostólica es la del llamado icono Hodigitria, o “la que muestra el camino”. La figura estándar hace aparecer a la Madre de Dios con el Niño en brazos, generalmente en el izquierdo, mientras su mano derecha le señala, le muestra al espectador. La cabeza de la Virgen se inclina hacia su hijo. La tradición cuenta que fue el evangelista san Lucas quien comenzó a pintar este cuadro y que, cuando le faltaron las fuerzas estando pintando la imagen, imploró la ayuda celestial y el icono mismo acabó la pintura. Por ello, no es de extrañar que existan versiones del mismo en las que aparece el evangelista delante de su caballete pintando a la Virgen.

La denominación "Vírgen Hodigitria" se extiende a todos los iconos en donde la Virgen extiende la mano derecha en su gesto de “señalar el camino”.

Las tres épocas del icono

Durante siete siglos los cristianos vivieron pacíficamente la existencia y el culto a las imágenes sagradas que fueron adornando sus lugares de culto, desde las primitivas catacumbas, hasta las iglesias y basílicas que se iban abriendo por el imperio. Fue a finales del siglo VII cuando se vio la necesidad de salir al paso de ciertas tendencias iconoclastas que, en abierta oposición a la tradición, se oponían a esta veneración.

A efectos de estudiar el desarrollo de la iconografía, los autores suelen coincidir en la conveniencia de marcar épocas o etapas en el mismo, para facilitar la comprensión de una época que se extiende durante los siglos IV al XIV. Aunque no es unánime el contenido o el periodo histórico de las mismas, el criterio más seguido es dividir ese largo periodo de casi diez siglos en tres grandes etapas:

Primera Edad de Oro (siglos IV-IX)

Como continuación del arte Romano, los cristianos inician sin soluciones de continuidad una forma nueva de expresión artística que imita las conocidas formas romanas.

Es en el siglo IV, con Justiniano, cuando se ven aparecer grandes templos y basílicas capaces de albergar la numerosísima afluencia de las gentes del imperio, convertidas al cristianismo, ahora la profesión del emperador. Las bases para este primer periodo de oro se establecen en el siglo V con las aportaciones del arte Cristiano Oriental.

Destaca el siglo VI, en el que el Emperador Justiniano encarga la construcciones de San Apolinar y San Vital de Rávena, obra maestra ésta (547) que recoge temas de las sagradas escrituras e imágenes del emperador y su esposa, con sus respectivos séquitos.

Época Iconoclasta (siglos VIII-XI):

En el siglo VIII, a partir de 730, se inicia un fuerte movimiento iconoclasta, caracterizado por su radicalismo religioso, que conlleva la destrucción de imágenes y persecución de los defensores de éstas. Se convocó un concilio en Hiereia (próxima a Constantinopla) en 754, donde se condenó el uso de los iconos.

Este primer período iconoclasta de más de 30 años finalizó en 787, con la victoria de los iconódulos o defensores de las imágenes, y con la publicación de los cánones aprobados por el VII Concilio Ecuménico o II de Nicea.

Sin embargo, no sería una victoria duradera. Un segundo movimiento iconoclasta entre los años 813 y 842 convulsionó a la Iglesia ortodoxa, que precisó de un nuevo Concilio, convocado en 834 por la emperatriz Teodora en Constantinopla, para aceptar definitivamente las resoluciones del II Concilio de Nicea.

La segunda Edad de Oro (siglos XI-XV)

La paz que proporciona el Concilio, permite a Bizancio desarrollar la imagen y estética bizantinas hasta un verdadero apogeo de las bellas artes que irradiará a los países vecinos, especialmente a Rusia y al oriente musulmán.

En esta etapa, las figuras pueden parecer monótonas y rígidas, pero la imposición del canon iconográfico las hará comprensibles a todos y permitirá una rápida expansión por todo el Oriente y, muy singularmente, en Rusia donde las escuelas de Kiev y Nóvgorod llevarán el arte del icono a las más altas cimas de la estética bizantina. En ambas ciudades, los arquitectos bizantinos levantarán dos joyas arquitectónicas con sendas iglesias dedicadas a Santa Sofía, en el año 1017 , de planta basilical, siguiendo el canon de la arquitectura de Constantinopla.

2.-Significado espiritual del canon iconográfico

La escena del Tabor aclara definitivamente la visión que el iconógrafo debe reflejar en su obra. “Se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandecía como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz” (Mt 17, 2). Es, precisamente, esta visión “realista” de la figura del Salvador la que el autor de iconos trata de representar en su obra, mirando a través de los ojos interiores la esencia profunda de la naturaleza de la persona representada, de la mirada subyugante que la santidad de Dios ilumina con “la luz del Tabor”.

El icono es, pues, una visión, no una interpretación, sino la representación de algo visto por el iconógrafo. Cuando el objeto de esa visión es la santidad de Dios nos encontramos plenamente en el mundo de lo invisible, como bien revela la escena del Tabor, que precisa de un don divino para poder ser vista por los testigos de ella.

2.1.-Los santos como testigos

«Pero lo invisible, precisamente por serlo, resulta inaccesible por sí solo para la mirada de los sentidos;… El cielo con respecto a la tierra, lo celeste con respecto a lo terreno, el altar con respecto al templo, pueden ser delimitados exclusivamente por los testigos visibles del mundo invisible, aquellos símbolos vivientes de la unión entre ambas dimensiones; con otras palabras, por las criaturas santas» (P. Florenski, El iconostasio, págs.. 64-65, Ed. Sígueme).

La experiencia del Tabor llega otra vez el oscurecimiento de la gloria del Hijo del Hombre que se consolida tras la orden de Jesús: « Cuando bajaban del monte, les ordenó que no contasen a nadie lo que habían visto»(Mc 9,9). Pero la realidad vista no puede silenciarse y, por eso, tras la Pascua, es anunciada: « Eso que hemos visto y oído os lo anunciamos, para que estéis en comunión con nosotros » (1Jn. 1,3).

2.2.-El icono, limite visible de lo invisible

Del Iconostasio, esa barrera de iconos que separa en el templo ortodoxo el altar –símbolo del mundo invisible- del lugar de los fieles, dice P. Florenski: «El iconostasio es el confín entre el mundo visible y el invisible. Esa barrera del altar la levanta, volviéndose así accesible para nuestras conciencias, el grupo unido de los santos, la nube de testigos que circundan el trono divino, la esfera de la gloria celeste, testigos que anuncian el misterio. El iconostasio es una visión. El iconostasio es la manifestación de los ángeles y los santos… El iconostasio son los propios santos» (P. Florenski, El iconostasio, págs.. 67, Ed. Sígueme).

El icono goza del estatus anterior: es la línea que limita el mundo visible y el invisible. La gloria de Dios no precisa para su existencia de representación alguna, es real por sí misma. Pero el icono participa, por esa cualidad liminal entre ambas realidades, de la visión y da testimonio de ella: es visión celeste sin dejar de ser realidad terrena. El icono no es nunca lo que aparenta a los sentidos. Si participa de la visión celestial alcanza cotas celestiales; si no es capaz de llevar la conciencia del espectador al mundo invisible de los santos testigos de la gloria divina, no pasa de ser una tablilla pintada.

2.3.-Icono y culto

Las formas iconográficas y los mismos iconografos no tienen una función marginal en la organización del culto. Ni la técnica empleada ni el material utilizado pueden tener, en relación con el culto, un carácter ocasional, como si cayesen por casualidad en manos de la Iglesia en su caminar histórico. Técnica y material están, en general, íntimamente ligados en las obras de arte a la concepción artística y no se los puede considerar como arbitrarios y ocasionales.

La consistencia del color, el modo de extenderlo por la superficie, los fenómenos químicos que reúnen los colores…, todo el material sugiere ya la concepción del mundo que imanta inconscientemente la creación del artista.

3.-Lo canónico en el icono

Al contemplar un icono, el espectador occidental se da cuenta inmediatamente que se encuentra ante un lenguaje artístico que se expresa con unos códigos interpretativos que le son muy ajenos. Los contenidos, las formas, los colores y toda la figuración, en conjunto, le resultan muy extraños.

La pintura de los iconos se dirige a plasmar y hacer asequible a nuestros sentidos la realidad celeste de la santidad divina, ya directamente a través de la figura del Salvador, ya de las representaciones de sus testigos, de la virgen María, en primer lugar, o de los ángeles y santos mártires, en cualquier caso.

Tras la visión en el icono de la presencia de la gloria de Dios y Dios mismo, «nosotros, al igual que la samaritana, decimos a los pintores de iconos: No creemos ya porque vosotros hayáis testimoniado con vuestros iconos la santidad de los santos, sino porque nosotros mismos hemos escuchado el autotestimonio de los santos” (P. Florenski, o.c., 77).

3.1.-Una visión trascendente del mundo

Tras las agrias disputas iconoclastas, el Concilio II de Nicea, en 787, no sólo estableció los principios cristológico del culto a las imágenes y, más concretamente, de los iconos, sino que aseguró el mantenimiento práctico de esos principios mediante el establecimiento de unas “exigencias personales” a los autores de iconos y unas normas “técnicas” sobre su realización.

Desde entonces, un verdadero canon iconográfico asegura la conformidad del icono con la Escritura y la Tradición, consideradas ambas como fuentes de la revelación, como garantes de esa visión que trasmite la tablilla.

No es, pues, una visión subjetiva de la realidad santa lo que el pintor de iconos está llamado a representar, no es suya esa realidad como para poder alterarla subjetivamente, según gusto o moda.

Pero, al mismo tiempo, el icono presenta una perceptible perfección artística, pues un icono debe mantener un cierto nivel, simplemente como mínimo instrumental. Además de “lugar teológico, es también alabanza, canto y poesía en colores.” (Evdokimov, o.c., pág. 183). Por ello, la necesaria visión propia de la luz tabórica, tenida directamente o trasmitida por los testigos, admite ser representada por las habilidades técnicas o expresivas del iconógrafo, siempre cambiantes de un autor a otro, o dentro del mismo autor, de un momento a otro.

3.2.-La Hermeneia

Hacia el 850 se realizaron unas normas técnicas, conocidas como "Hermeneia", donde se contienes directrices, tanto sobre las escenas en los iconos, como de los lugares del templo donde pueden ser colocados.

“Los personajes sagrados son representados en posición frontal según las reglas de una rígida simetría –precisamente porque ésta no existe en la naturaleza-, simetría que vale tanto para los rostros como para los cuerpo. Aparecen carentes de todo movimiento porque son perfectos y, según los bizantinos, sólo la imperfección podía llevar al deseo de cambiar de estado” (Tania Velmans, El estilo de los iconos, en El mundo del icono, Ed. San Pablo, pág. 41).

La búsqueda de la espiritualidad e intemporalidad que ya vive el prototipo, hace que se abandone el intento de reflejar el espacio real y tridimensional; una luz irreal ilumina el fondo de la tablilla que presenta una gran luminosidad, propia de la luz divina que procede de Dios. En su conjunto, es una técnica que pretende, tanto llevar al espectador al mundo celestial, que es la verdadera vida, como mostrar cuán diferente es ésta de la que aquí llamamos “valle de lágrimas”.

La Hermeneia señala también cuales son las normas que rigen para la confección material de los iconos con objeto de que la representación del personaje o la escena remita a la presencia de la santidad divina, que es la verdadera realidad que ven los ojos de los apóstoles en el Tabor. Respecto al tratamiento del espacio, la norma busca remitir a “otra cosa” diferente a la experiencia tridimensional de la vida mortal, y anula cualquier sensación espacial.

Se trata de que todos los aspectos estilísticos y estéticos de estas artes aproximen al hombre a lo divino. En consecuencia, buscan la anulación espacial mediante:

• Fondos de oro como telón de fondo y si no se usa el oro, telones cromáticos.

• Representación de paisajes y arquitecturas totalmente conceptuales.

• Los suelos no tienen relación real con los objetos o figuras que se depositan en ellos.

• Se usan perspectivas conceptuales: las jerárquicas y las diversas fundamentalmente.

• Se buscan los arquetipos intemporales, las figuras-esquema, que anulen el concepto de tiempo y, para ello:

Se suprimen los moldeados y las sombras, que dan sensación de plasticidad y relieve. Por el contrario, predomina la línea.

Tendencia a figuras muy estilizadas, ya que la estilización contribuye a manifestar espiritualidad.

Impasibilidad e inmovilidad.

Las figuras siempre se proyectan en dos dimensiones.

4.-El papel del iconógrafo

Después de ver el concepto teológico del icono, y su función litúrgica, dogmática y pedagógica, se entiende que el trabajo del iconógrafo se corresponde con un verdadero ministerio litúrgico cuando dota a su obra del contenido teológico y didáctico que desempeña en la liturgia. Su labor es parte de la vida de la Iglesia y, por ello, El Concilio II de Nicea estableció que "Solamente el aspecto técnico de la obra depende del pintor; todo su plan, su disposición depende de los santos Padres". Los Padres son los testigos primeros, los que trasmiten “lo que han visto” al resto de la Iglesia, los mártires, los santos.

El Concilio II de Nicea no se limita a señalar sólo condiciones técnicas a la labor del iconógrafo. Exige que su obra sea concebida en un clima personal y de trabajo que aseguran la ejecución de una obra santa. La escritura del icono exige que el iconógrafo siga un estilo de vida santo, identificado con la liturgia a la que sirve con su trabajo, y alimentado por la oración y la ascesis, condiciones plenamente consecuentes con la finalidad litúrgica propia del icono. No puede encomendarse la representación de la santidad a quien, no participando de la vida de la Iglesia, no sabe lo que representa.

S

u labor iconográfica presupone oración y ayuno:

“Antes de comenzar un nuevo icono, el pintor reza el himno de la Transfiguración y la Oración del Iconógrafo, además de sus propias intercesiones. El iconógrafo se sirve de tres fuentes para realizar su trabajo: su propia creatividad y talento artístico, la Fe y Tradición de la Iglesia y su experiencia de lo divino, su contemplación de Dios y de los Santos. Mediante esta contemplación, él o ella pueden entrar personalmente en lo que va a representar»

“Otro aspecto importante es el carácter conciliar del icono. Se considera que el icono, al ser expresión de la fe de la Iglesia, es obra de la Iglesia. Por lo mismo, el iconógrafo no firma su obra, pues en verdad no es suya, sino obra de la Iglesia.” (Cristine Fitzurka, El icono en la teología oriental, Teología y Vida, Vol. XLIV (2003), pp. 250-264).

5.-Algunas características generales de los iconos

En primer lugar, ”es importante destacar que todo icono debe necesariamente llevar el nombre de la persona o acontecimiento representado en él. La fuerza del nombre es un aspecto conocido en toda religión. Los antiguos egipcios, por ejemplo, mantenían la idea de que el nombre era parte íntegra de la persona. También es así en la tradición iconográfica. Es entonces "por la inscripción del nombre que el icono recibe una presencia” (Cristine Fitzurka, o.c. pp. 250-264).

5.1 Significado de los colores

La luz es un aspecto primordial en la iconografía: “La luz de las teofanías comporta un significado existencial para los que son agraciados con ella, sea que subraye la majestad de un DIOS hecho familiar, sea que haga sentir su carácter temeroso” (Leon-Dufour, Vocabulario bíblico, voz “luz y tinieblas”).

Las normas canónicas limitan el uso de los colores, tanto en el número de ellos, como en las tonalidades admitidas. Cada uno de ellos está cargado de significado; expresan, para quien conoce las claves de su lenguaje, la catequesis que el iconógrafo ha preparado para el mejor servicio de la liturgia dirigida al pueblo cristiano.

Los colores tienen en iconografía un lenguaje propio y son portadores de un significado místico, trascendente. “Los colores son utilizados por el artista con el objeto de separar el cielo de nuestra existencia terrenal, ahí está la clave que permite comprender la belleza inefable de la simbología del icono" (Evgueni N. Troubetskoï). Véase una mayor explicación en la monografía 11.

“En el corazón del universo, la luz manifiesta dos colores particularmente intensos: el rojo y el azul. Los cristianos del primer milenio reconocían en el rojo lo divino y en el azul lo humano. El corazón del universo es la divino-humanidad, Cristo, el Hijo de Dios, que en el amor del Padre une lo humano y lo divino, lo creado y lo increado. El rojo y el azul son el fundamento indestructible de la armonía de los colores. Llegar a la madurez y descubrir la propia identidad significa encontrar en uno mismo la armonía rojo-azul. El Espíritu Santo es la persona que, a través de nuestro espíritu, nos encola de rojo y de azul, haciéndonos hijos en el Hijo” (Rupnik, Marko I., Los colores de la luz, pág. 70)

En los iconos que representan acontecimientos, la arquitectura y el paisaje intervienen de manera importante. «Se observa que las proporciones de las figuras arquitectónicas en el icono no corresponden a las dimensiones reales. Las figuras de los santos predominan, dada su importancia en el mensaje de la imagen. El hecho de colocar la arquitectura y paisaje sirve para indicar que lo sucedido está realmente relacionado con un lugar físico concreto, en un tiempo específico. Al mismo tiempo, sin embargo, si el acontecimiento sucedió al interior de un edificio, es representado afuera, con la arquitectura del edificio en el fondo. Según el propio significado del icono, la trascendencia del acontecimiento no está limitada a su lugar histórico, ni al tiempo de su acontecer, sino que es cósmica y eterna. Enseña, además, que el misterio divino es tan infinito que no puede ser contenido en ningún lugar». (Cristine Fitzurka, o.c. 250-264).

5.2 La perspectiva inversa

Una constante en los esquemas de los iconos es el empleo de la perspectiva inversa. Si en occidente estamos acostumbrados a ver los puntos de fuga detrás de la figuración, de manera que la imagen se abre sobre el espectador, los iconos trabajan al revés, trayendo el punto de fuga a los ojos del espectador. Parece que es él quien da perspectiva a los elementos arquitectónicos de los iconos, creando la sensación de que el triángulo formado por el cuadro, el autor y el espectador aparece cerrado donde se hace presente el prototipo representado.

Por otra parte, el iconógrafo, aun moviéndose dentro del canon, disfruta de una gran libertad artística en función de sus aptitudes y su sensibilidad. "En la antigua Rusia…los pintores podían añadir algo personal, enriquecer y dar una interpretación nueva a cánones antiguos, crear algo nuevo. Los iconógrafos se esforzaban por descubrir los modelos en el arte más antiguo y en la literatura, pero no se han de infravalorar los elementos nuevos que se hallan en casi toda reproducción de un tema” (Maria Donadeo, El icono, imagen de lo invisible, pág. 42).

5.3 Los elementos decorativos

Para el iconógrafo no sólo las personas aparecen transfiguradas, también los objetos de la naturaleza (montañas, bosques, ciudades, etc.) pierden sus proporciones reales para convertirse en signos representativos de una realidad más compleja.

En la parte superior del conocido icono de La trinidad, de Rublev, los elementos decorativos aparecen en segundos planos, apenas insinuados en sus reducidas proporciones. La casa, el árbol y la montaña, los tres elementos decorativos, están colocados encima de cada personaje. En su conjunto recogen el lugar donde se desarrolla la escena: una montaña en cuyo pie está situada la tienda de Abraham, a la sombra de la encina, en Mambré. Extraña, por otra parte, la figura de la montaña, suspendida encima de la cabeza del ángel de la derecha, en forma de ola que avanzara hacia la izquierda. Puede tratarse de la roca que Daniel, al desvelar un sueño de Nabucodonosor, ve avanzar imparable destruyendo los cuatro imperios del mal y dando lugar a una montaña que llenaría el universo. La roca, así entendida, designa a un ser divino que instauraría un reino nuevo sobre las cenizas del mundo antiguo. Toda la tradición ha visto en esta roca al Mesías, al Hijo de Dios.

5.4 El escenario

En la tradición de Bizancio, la escena ocurre en el exterior, entre edificaciones que simbolizan los lugares donde ha vivido la Virgen, Nazaret y el Templo..

En occidente, la Virgen aparece en un recinto interior, generalmente simbolizando el Templo o una vivienda. Si está cerrada, la Virgen queda como símbolo de “puerta del cielo”

En general, los edificios, las casas y las construcciones no respetan escalas o proporciones con el resto de la ornamentación. En el interior, donde se desarrolla la escena, los límites espaciales o no existe, o están señalados por cortinas o paños con diferentes dibujos, llevando hasta quien contempla el icono el valor perecedero e insustancial de lo terreno.

5.5 Los símbolos

P

or razón de su mayor o menor facilidad de captación, se dividen en esotéricos y exotéricos.

L

os símbolos esotéricos son el círculo, el cuadrado, el rectángulo, el triángulo y la cruz.

"E

l círculo es símbolo de la unidad principal, la manifestación universal del Ser,

no tiene principio ni fin, es símbolo del cielo.

En iconografía se construye la figura humana en base a círculos. Para cabeza de los personajes se utilizan círculos concéntricos. El cuadrado es el símbolo de la tierra, por oposición al cielo; es el símbolo del universo creado. En la antigüedad la tierra se consideraba cuadrada con cuatro puntos cardinales. Muchos espacios sagrados adoptan formas cuadrangulares.

S

i el círculo y el cuadrado se unen, simbolizan la unión de lo celestial con lo terrenal. En las relaciones del círculo y el cuadrado

existe una coincidencia. El círculo será al cuadrado lo que el cielo es a la tierra; pero el cuadrado se inscribe en el círculo,

es decir, que la tierra depende del cielo” (Mascarenhas de Boschkowitsch, María Cecilia. Los Iconos en la Iglesia Ortodoxa).

Los símbolos exotéricos son aquellos que se ven a simple vista; son muy abundantes en la iconografía y, en general, en todo el arte pictográfico. Son innumerables: el agua, fuente de vida, medio de purificación y centro de regeneración; la antorcha, representa la luz; el árbol es el símbolo de la vida en perpetua evolución, en ascensión hacia el cielo; y, así, innumerables imágenes capaces de alimentar el universo simbólico del hombre.

6.-Clasificación de los iconos

Como puede imaginarse, son numerosos los estudiosos que han realizados propuestas de clasificación de los iconos a partir de variables relevantes de los mismos.

E

l P. Ernest Ros, advierte inicialmente dos grandes grupos:

1 los iconos que representan únicamente a personajes sacros; y

2 los que reproducen escenas, sean bíblicas o hagiográficas.

T

ras esta básica e inicial división, los iconos admiten la siguiente clasificación:

1. Por razones del tema, en teofánicos, marianos y hagiofánicos.

2. Por razón de su estructura, en sencillos y bifaces.

3. Por razón del tema-estructura (combinados), en historiados o narrativos

4. Por razón de su emplazamiento, en fijos o portátiles.

5. Por razón de su origen, en votivos o milagrosos.

6. Por razón de su finalidad, en litúrgicos, litúrgicos- ceremoniales y devocionales.

7. Por razón de su estilo: iconos de la metrópoli o típicamente bizantinos, y los pertenecientes al ámbito bizantino.

D

e forma simplificada, toda la clasificación anterior podría resumirse en los tres grupos siguientes:

A—.Retratos de Jesucristo, de la Virgen, y de los Santos.

B— Representaciones pictóricas de festividades religiosas y de episodios hagiográficos.

C—.Ilustraciones simbólicas de la doctrina cristiana, de los conceptos teológicos y de la himnología litúrgica.

Frorenski atiende a otro criterio para clasificar los iconos: «En la base del icono se da una experiencia espiritual. Por eso, según la fuente de su origen, los iconos pueden ser subdivididos en cuatro categorías:

1.- Iconos bíblicos, fundados en la realidad dada por la palabra de

2.- Iconos-retratos, basados en la experiencia personal y en la memoria del pintor de iconos que es contemporáneo de las

personas o acontecimientos representados y que pudo presenciarlos no solo como fenómenos exteriormente reales,

sino también como espirituales e iluminados.

3.- Iconos basados en la tradición, fundados en una experiencia espiritual de otros acontecida en el pasado y

relatada oralmente o por escrito; y

4.- los iconos revelados, pintados basándose en una experiencia espiritual personal del pintor, como una visión o un sueño misterioso »

6.1.-Clasificación de los iconos de Cristo

En la predicación, la persona de Jesús, su muerte y su resurrección son el centro del kerigma. En el Templo, en el Iconostasio o, más generalmente, en el conjunto del arte del iconográfico, el icono de Jesús ocupa el lugar principal como corresponde al personaje central de la Historia de la Salvación.

Hablar del icono de Cristo puede hacernos olvidar o, simplemente, velar que Él es el icono de Dios. “Él es imagen del Dios invisible" (Col 1,15) y, como él mismo afirma, "quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí?” (Jn14, 9s).

La contemplación del icono de Cristo hace presente a Jesús el Salvador ( “Soter”, en griego, “Spas” en ruso) con la misma fuerza que la proclamación de su Palabra, y el triángulo contemplativo formado por el icono, el autor y el espectador se abre para acoger al representado.

Un intento de clasificación de la iconografía de Cristo llevan a considerar seis tipos diferentes, según le representa en las diferentes situaciones del Verbo en la Historia de la Salvación:

El Salvador, llamado Pantocrátor.

El Salvador, en figura no hecha por mano de hombre,

El Salvador, en Majestad.

El Salvador, como Emmanuel

El Salvador, en el silencio.

El Salvador, como Sabiduría eterna del Padre Clasificacion de los iconos de la virgen.

6.2.-Clasificación de los iconos de la virgen.

La profesora Dª Mercedes Castro ha llevado a cabo "Una propuesta de clasificación iconográfica de los iconos marianos" que ayudará con toda seguridad a desenvolverse por el infinito mundo del icono de la Madre de Dios. Iconos de la Virgen

THEOTOKOS:

Theotokos (Virgen Madre de Dios)

Angelokistos (Virgen con ángeles)

Nicopoia (Virgen que trae la victoria)

Kiriotisaa (Virgen Señora y Reina)-

Kiriotisaa con santos

HODIGITRIA (la Virgen que muestra el camino)

ámbito griego: Virgen del Perpetuo Socorro /

ámbito ruso: ejemplo: Virgen de Smolensko

ORANTE (Virgen en actitud de súplica)

ELEOUSA (Virgen de la ternura)

ámbito griego /

ámbito ruso/ de adoración o

7.-El icono hasta nuestros días

Establecidas una vez por todas las bases teológicas y reafirmada su importancia, la representación de Cristo, de la madre de Dios y de los Santos se ha multiplicado y difundido, llegando a nosotros en ejemplares antiguos y en nuevas creaciones. Desgraciadamente, durante la crisis iconoclasta muchos iconos fueros destruidos o dispersados.

E

n el campo de los iconos se han alternado periodos de decadencia con otros de florecimiento.

Desde oriente, donde ya desde el siglo VI se había fijado el tipo tradicional de Jesús con barba, aspecto de gran dignidad y majestuosa belleza, se difundió ampliamente, caracterizado siempre por un rostro expresivo fuertemente oval, de frente ancha, nariz delgada, grandes ojos almendrados, largos cabellos oscuros y barba frecuentemente partida. Análogamente para los santos, el icono grafo intenta dar una representación cercana a la realidad y al mismo tiempo transfiguraba de la persona, cuya presencia no solo es recordada, sino evocada en un tipio ideal.

Varios ejemplos de iconos:

-Iconos Mandylion

-El icono de María, la Virgen Hodigitria

-El icono de Cristo

-El icono de la Transfiguración

7.1-Iconos Mandylion

Las primeras imágenes del rosto del Salvador aparecen en lienzos atribuidos a manos no humanas, iconos conocidos por su denominación griega de “ajeiropoietos”, que significa “no hecho por manos humanas”

Icono de la Verónica

Tiene tradición especialmente seguida en España el icono de la Santa Faz o de la Verónica, por atribuir el origen de la imagen de este lienzo al gesto de las santas mujeres que se apresuran a enjugar el rostro de Jesús durante la marcha al Calvario. La Verónica no aparece en los Evangelios, no se menciona este nombre. Seguramente, este nombre exprese más bien lo que esa mujer hizo. La tradición oriental se inclina a considerar como el “verdadero” rostro de Cristo, no la tela de la Verónica, sino la imagen que, según la leyenda anterior, el mismo Jesús envió a Edesa para curar al rey Abgar. Así considerada, dicha tela no sería obra de un artista ni de mano humana (en griego “ajeiropoíetos”) sino la revelación del rostro de Cristo, realizada por él mismo.

Santo sudario

Una segunda imagen de Cristo “ajeiropoíetos”, evidentemente atribuida a manos no humanas, se encuentra en el santo lienzo hoy conservado en Turín.

Rastreando en estos orígenes, no ha dejado de subrayarse la semejanza entre el santo sudario y la figura generalmente hierática del Mandylion o los primeros Pantocrator, asunto donde es difícil dar una opinión tajante ante el asombro casi hipnótico que produce la contemplación de la Sábana Santa.

El icono ortodoxo “Mandylion”

Es un icono cuadrado con una base dorada sobre la cual se ha dibujado la figuración, siendo ésta sustancialmente la santa faz de Cristo. El torno a la cabeza una aureola muestra una forma de cruz de tres brazos en la que las letras griegas "O-W-H" significan: "Yo soy el que soy" expresión con la cual Dios se manifiesta a si mismo (Ex.3, 14). Sobre el manto y fuera de la aureola se ven las letras IC XC, inscripción ésta que identifica a todos los iconos de Cristo y significa: Jesucristo, Salvador.

La importancia teológica de este icono “no hecho por manos humanas” es de difícil superación, pues su origen no humano lo garantiza contra cualquier posibilidad de manipulación y, por analogía, extiende su carácter sacro a toda la producción icónica. La contrafigura pagana del icono es el ídolo que, como dice el salmo, “los ídolos de los gentiles son oro y plata, hechura de manos humanas: tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven…” (Sal 135, 15).

IXΘΥΣ: I=Jesús, X=Christos, Θ=Theou (de Dios), Υ=Uios (Hijo), Σ=Soter (Salvador)7.2-El icono de María, la Virgen Hodigitria

De los motivos más conocidos en la iconología mariana es el de la Virgen Hodigitria, o “la que muestra el camino”. La figura estándar hace aparecer a la Madre de Dios con el Niño en brazos, generalmente en el izquierdo, mientras su mano derecha le señala, le muestra al espectador. La cabeza de la Virgen se inclina hacia su hijo.

Hace un gesto de bendición con la mano derecha mientras, con gran frecuencia el Niño sujeta un rollo con el Evangelio de Lucas, donde Cristo se autodefine diciendo “Yo soy el camino, la verdad y la vida” (Jn 14, 6). Sus piernas aparecen cruzadas, y en algunos iconos es posible percibir la planta descalza y llagada del pie derecho, señalando la muerte que ha de sufrir.

La mirada del espectador siente inmediatamente la fuerza expresiva de los personajes que, entre sí, parecen ignorarse, ambos con la vista puesta en un horizonte lejano, pero que se cruzan con la suya sin dejarle indiferente.

La tradición cuenta que fue el evangelista san Lucas quien comenzó a pintar este cuadro y que, cuando le faltaron las fuerzas estando pintando la imagen, imploró la ayuda celestial y el icono mismo acabó la pintura. Por ello, no es de extrañar que existan versiones del mismo en las que aparece el evangelista delante de su caballete pintando a la Virgen.

La denominación "Vírgen Hodigitria" extiende a todos los iconos en donde la Virgen emplea la mano derecha en un gesto de “señalar el camino”, exceptuándose las que, aun conservando en todo la figuración de este icono, tienen un motivo local (Smolenskaia, Tickvinskaia , Jerusalem…) o de devoción particular por razones de piedad popular (Perpetuo socorro,…), para ser veneradas con nombres propios.

La composición de la Hodigitria mantiene el uso simbólico de los colores y su significado religioso, asignando el color de púrpura fuerte, tan propio de la realeza bizantina, a su manto. Mientras, el niño Jesús viste los colores blanco (símbolos de la pureza y de la luz del Tabor), y rojo (símbolo del amor y del fuego del Espíritu Santo.

7.3-El icono de Cristo Pantocrator

La imagen de la victoria de la fe católica y universal sobre las herejías fue el icono de Cristo Pantocrátor, Señor del universo y de la historia. Estas imágenes de Cristo Pantocrátor ("todo poderoso", omnipotente, “el que todo lo ve”, etc.) se presentan con dos figuraciones diferentes. Al principio se desarrolló el icono con la imagen de medio busto, con los atributos canónicos de gesto, colorido, ropaje, etc., y el libro cerrado, que posteriormente dio paso a representaciones con el gesto dulcificado y el libro abierto. Otras veces, el redentor aparece entronizado, rodeado de una figuración rica en signos teológicos cuya contemplación es a menudo una verdadera catequesis apocalíptica.

Cristo adulto, bendiciendo y con el Evangelio abierto o cerrado es un prototipo de mucha antigüedad. Testimonia la historicidad de la encarnación contra las herejías de los primero siglos.

El concilio de Nicea, a. 325, al redactar el Credo “Creemos… en un solo Señor Jesucristo, Hijo de Dios, nacido unigénito del Padre, es decir, de la substancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz… que por nosotros los hombres y por nuestra salvación descendió y se encarnó…” (Denzinger, 54), declara que Cristo, siendo Dios, es visible, pues es hombre , y, por tanto, se convierte en el icono de Dios, en la imagen visible y perfecta del Padre. Durante tres siglos, en las luchas contra el arrianismo y el monofisismo, herejías que negaban la naturaleza divina o humana de Cristo, respectivamente, los iconos sufrieron destrucciones.

Los Padres, fundándose en los datos del Antiguo y del Nuevo Testamento y utilizando algunas nociones y expresiones de la filosofía helenística, establecieron el significado de Pantocrátor comprendiendo en ello cuatro dimensiones diferentes: Omnipotencia, Omnicomprensión, Omnipresencia y Omniconservación. El icono de Cristo Pantocrátor es realmente la figura de Jesús más difundida y conocida; es la imagen del Dios invisible y trascendente que ha tomado forma humana.

"Tú eres Señor del universo, en tus manos está el poder y la gloria, tú engrandeces y confortas a todos" (1Cro 29, 12).

“Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre; y entonces se golpearán el pecho todas las razas de

la tierra y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Él enviará a sus Ángeles

con sonora trompeta, y reunirán de los cuatro vientos a sus elegidos, desde un extremo de los cielos hasta el otro”

El icono de Cristo Pantocrátor presenta siempre elementos fijos, como la diestra bendiciendo, el cabello en forma de casco, la barba y el conjunto del rostro siguiendo sorprendentemente el cliché de la faz del Santo Sudario. Pueden presentar variaciones del gusto del iconógrafo: el libro sostenido en el brazo izquierdo puede estar abierto o cerrado, la expresión severa o más amable del rostro, el nimbo alrededor de la cabeza, el brazo derecho está a veces más envuelto y sostenido por la toga.

En Occidente esta representación del Pantocrátor es conocida como Cristo en Majestad.

El icono de Cristo en Majestad aparece en los tiempos anteriores a la iconoclastia y quiere presentar al Dios del Antiguo Testamento según los sueños de Isaías y Ezequiel, confirmados por la visión de San Juan en el Apocalipsis.

“Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de Él había serafines; cada uno tenía seis alas: con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban” (Is 6,1). (cfr. Ap 4, 2-9).

No es difícil identificar estas visiones proféticas con el Cristo del Juicio Final, y, consecuentemente, no es de extrañar que la figura del icono presente un rostro severo, ciertamente hierático, mirada al frente y planta frontal simétrica. Es el Cristo anunciado por Mateo: “Entonces dirá también a los de su izquierda: `Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. “Porque tuve hambre, y no me disteis de comer, tuve sed, y no me disteis de beber” (Mt 25, 41).

Pero la colocación del icono en el templo aclara su verdadero significado cuando se le contempla en el ábside de la iglesia, en lo alto de la parte posterior del ala central, presidiendo y contemplando desde este lugar privilegiado a toda la asamblea. Es el Dios que dice “Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré” (Mt 11,28). Allí situado, es más la epifanía del Cristo misericordioso que la del dueño de la casa que “reparando que uno no llevaba traje de fiesta, le dijo: Amigo ¿cómo has entrado aquí sin el vestido de boda?" (Mt 22, 12).

La mano derecha bendice y parece simbolizar, con la posición de los dedos pulgar, anular y meñique unidos, la unión de la Trinidad, mientras que el índice y corazón desplegados nos remiten a la doble naturaleza de su persona.

En el icono, aparece sentado en el interior de la almendra que representa el universo, porque en la Historia de la Salvación también el universo debe ser redimido ya que "sabemos que hasta hoy toda la creación está gimiendo y sufre dolores de parto... aguardando la manifestación de los hijos de Dios" (Rom 8, 22.19).

Su cabeza viene adornada con un nimbo dorado cruciforme, característico del Cristo Jesús. Es el Señor del tiempo y de la historia, el alfa y omega de la creación, y estas letras aparecen en los brazos horizontales de la cruz, mientras en la línea superior se indica expresamente que estamos ante I C X C.

Con el brazo izquierdo mantiene el Libro de la Vida que contempla el Apocalipsis (cfr 20, 12-15; 21, 27), y el conjunto de la figura, situado dentro de la almendra que simboliza, tanto el señorío sobre todo lo creado, como el abrazo y acogimiento a todo el que lo contempla, lleva a sentir que es el Cristo de la misericordia quien nos mira.

7.4-El icono de la Transfiguración

Al situarnos ante el icono de la Transfiguración del Señor conviene hacer una “composición de lugar” ignaciana: colocarnos imaginariamente en un taller monástico aprendiendo el arte sacro iconográfico. Tras los estudios de liturgia, teología, pintura, lectio divina, etc. ha llegado el momento de la reválida final, de presentar el “proyecto fin de carrera”: pintar un icono sobre el tema de la Transfiguración en el monte Tabor.

¿Por qué este ejercicio, común a todos los aspirantes? Porque el relato evangélico anticipa el mundo futuro, la visión definitiva. Así visto, el icono de la Transfiguración es el modelo de la vida cristiana contemplativa, la hermenéutica de la visión profética, enseña a ver la realidad con los ojos de Dios. Para la vida monástica esta visión tabórica no sólo ve las cosas transfiguradas, sino que es transformante del propio observador. Por eso, no es extraño oír decir que el icono no se mira, se contempla.

También por la dificultad del intento, porque la propuesta es hacer lo imposible: emplear el símbolo, expresado a través del color, para representar la revelación evangélica” su rostro se puso brillante como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz.” (Mt 17,1-3).

Y, finalmente, porque a cada monje se le pide algo distinto: expresar la apropiación interior del suceso, hecha durante la oración personal, y su habilidad para ser, con su trabajo artístico, comunicación para el espectador creyente de los rayos de Cristo que iluminaron la escena del Tabor

Fijándonos en la imagen del icono, hay espacios diferenciados y hay protagonistas propios en cada uno de ellos, sobre un fondo que dibuja el monte Tabor.

En la mitad superior aparece Jesús hablando con Moisés y Elías. En algunos iconos, la figura de Jesús aparece inscrita en un círculo o una almendra central (mandorla) que, en este caso, representa la nube de luz que lo cubre, signo de la presencia de Dios en el A.T.

Moisés y Elías son iconos veterotestamentarios de la Ley y de los Profetas, y, al mismo tiempo, representantes de toda la humanidad: Moisés de los muertos y Elías de los vivos, pues dice la Escritura que así fue arrebatado al cielo (2Re 2, 11). En medio, Jesús, como rey de vivos y muertos.

En la mitad inferior, los tres discípulos en actitudes que reflejan la sorpresa que les produce el extraordinario suceso: Pedro, a la izquierda, se protege con las manos; Juan, en el centro, caído de espaldas a la luz; Santiago, en actitud de escape.

Son los discípulos selectos, los que, poco después, volverán a ser elegidos para acompañarle a orar en Getsemaní.

La mitad superior representa el cielo; la mitad inferior es la tierra. La mitad superior respira calma; la mitad inferior, movimiento, precipitación. Ambas realidades, expresando la existencia de ellas en la vida de cada hombre.

Las palabras de Pedro “qué bien se está aquí”, expresan el bienestar interior que produce la visión, y es seguido por el natural deseo de hacerlo permanente: “Hagamos tres tiendas…”. De manera no consciente, Pedro siente que vive el final de los tiempos, que contempla la gloria eterna que es el esplendor divino de Jesús, y quiere perpetuar la situación dando un salto en su vida entre la situación anterior a la subida al monte y esa gloria que contempla.

Es necesario meditar en la respuesta de Jesús, que con su silencio parece ignorar su propuesta, baja del monte, les pide no comentar con nadie el suceso, y les enfrenta con un enfermo epiléptico.

La visión del Tabor no es una experiencia sentimental dirigida a satisfacer emociones humanas y escapistas, sino una luz proyectada sobre toda la Iglesia que ayuda a ver la realidad con los ojos de Dios y a enfrentarse al mundo, a la muchedumbre, al dolor, para anunciar la presencia del Reino y llevar consuelo.

La realidad del mundo precisa el acompañamiento y la iluminación de Cristo, que se hace vida a través de la Iglesia, de los cristianos. Sólo así tiene sentido la oración confiada:

todos los días de mi vida…

Aunque camine por cañadas oscuras,

nada temo, porque tú vas conmigo:

tu vara y tu cayado me sosiegan. (cfr Sal 22)

Envía tu luz y tu verdad: que ellas me

y me conduzcan hasta tu monte santo,

hasta tu morada. (sal 42)

La respuesta de Jesús a la pretensión de Pedro se hará elocuente pocos días después con su pasión. La llegada del Reino pasa por el camino de la cruz y de la muerte, como les había anunciado y la visión del Tabor estaba destinada a fortalecer la esperanza de quienes habrán de ser sus compañeros en la oración del huerto y testigos privilegiados de su próximo juicio y crucifixión.

El icono nos sitúa ante una teofanía trinitaria. Como en el bautismo del Jordán, el Padre que habla desde la nube y el Espíritu que ilumina la verdad sobre Cristo y, muy concretamente, “que en él habita la plenitud de la divinidad corporalmente” (Col 2,9).

También nos sugiere que más que Jesús, que en su kenosis oculta su gloria aunque no la abandone, quien verdaderamente se transfigura son los apóstoles, cuyos ojos pasan de la carne al espíritu y son capaces de ver la gloria de Dios como se nos ha prometido que será en el último día, cara a cara.

La “composición de lugar” con que hemos comenzado la contemplación del icono exige, en este momento, seguir el mandato del profeta: “¡Silencio todo el mundo ante el Señor que se levanta de su morada santa!” (Zac 2, 17)

7.5.-Iconos de santos en relación con el año litúrgico bizantino

El lazo inseparable entre iconografía y celebración litúrgica destaca también cuando se lo considera en relación con los santos; por eso conviene conocer un poco el año litúrgico bizantino, que es el resultado de la combinación de cuatro ciclos. Pascua tiene en Oriente una importancia y solemnidad muy superiores a las habituales en Occidente, y es el centro en el cual comienza el ciclo de las fiestas de fecha móvil.

El ciclo anual de las fiestas de fecha fija es predominante para los santos, comienza el 1 de septiembre.

Es sabido también que todos los iconos, para poder recibir la bendición de la Iglesia cuando están ultimados, han de llevar siempre grabado también el nombre de la persona o del hecho representado.

Ya en vida el santo es “icono” de Cristo; persona transfigurada por la luz del Espíritu. Fijar su imagen, para que permanezca ante nuestros ojos incluso después de su muerte terrena, es una invitación a seguirle en nuestra progresiva edificación.

La contemplación de los icono nos da una clave hermenéutica para entender el mensaje del arte sacro iconográfico, para ver cómo la luz y el color del icono quiere traer a la oración contemplativa la gracia que lleva la luz de Cristo. Una oración que se eleva diciendo

los humanos se acogen a las sombras de tus alas;

se nutren de lo sabroso de tu casa,

les das a beber del torrente de tus delicias:

porque en ti está la fuente viva

y tu luz nos hace ver la luz. (Sal 35)