Aproximación a la obra

Al acercarnos despacio -¡ lo más despacio posible !- a esta obra nos invade la impresión de hallarnos ante el final de una historia vivida, real, que intenta manifestarse silenciosamente a los demás, y que, por fin, nos llega a nosotros. En efecto. Vamos a descubrir que el cuadro es la síntesis última, ya esperanzada, de la vida del autor, no demasiado larga (1606 a 1669), pero sí demasiado densa.

Rembrandt empezó por estudiar filosofía y letras (en Leiden), pero dejó los estudios para formarse en el arte pictórico, en Ámsterdam…, y darse a una existencia bohemia. Abrumado de desgracias familiares y disgustos (deudas, enfermedades y abandonos de los suyos), se quedó sólo con su hijo Titus, que también se marchó lejos de él. Será en el momento del regreso de éste cuando pinte el cuadro, pocos años antes de su muerte. Y lo hará expresando en la pintura dolor y esperanza, compasión y miseria, soberbia arrogante y camino humilde hacia la Verdad, humanidad y Dios, carne y espíritu, muerte y vida… Amor que vence al egoismo. Es decir, la fe religiosa que se le ha acrecentado, y a la que se acoge en su ser más hondo al emprender la última etapa.

En realidad el hijo que regresa no sólo es Titus; es él mismo, el pintor.

Es notable que en esta época reitere como tema de cuadros o bocetos la figura del anciano Simeón, el que cogió de los brazos de María al Niño y entonó aquel canto de sosiego final por haber encontrado lo que durante toda su vida buscaba: “Ahora, Señor, puedes dejar marchar a tu siervo en paz; porque mis ojos han visto al Salvador”.

Comprensión y conocimiento de la obra

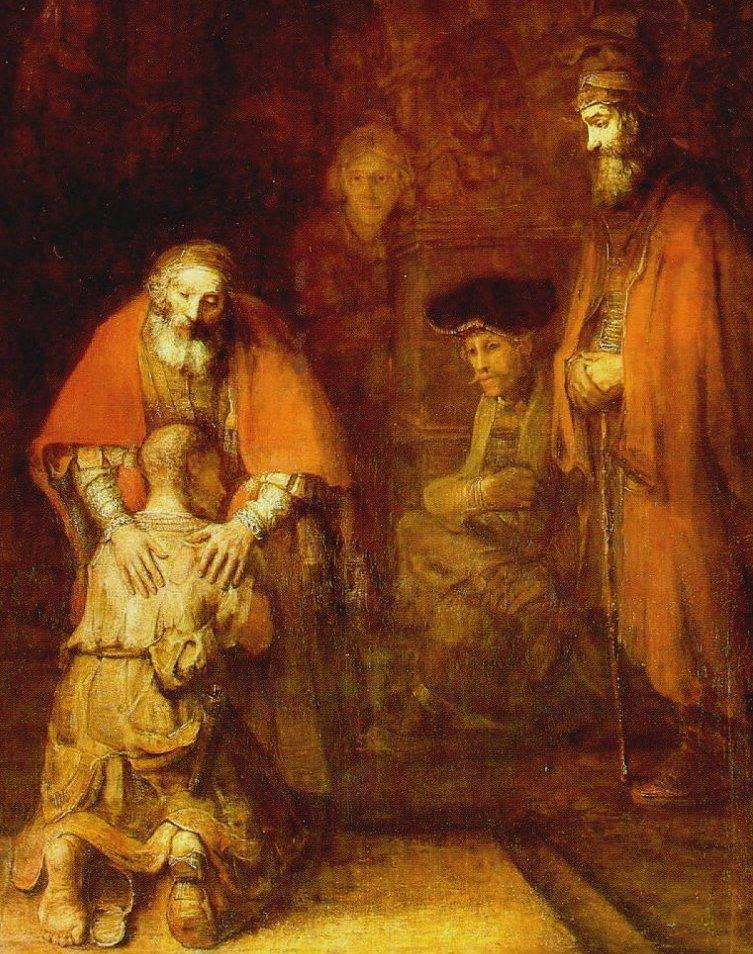

.El cuadro (llevado al palacio de invierno por la zarina Catalina la Grande en 1766, cien años después de ser pintado) representa el desenlace de la Parábola del hijo pródigo, del capítulo 15 del Evangelio de Lucas. Habría que leer ahora entero ese texto maravilloso y excepcional del mensaje de Jesús. En realidad debería conocerse más bien como Parábola del padre del hijo pródigo, porque es ese anciano venerable el verdadero protagonista de la narración, y el pasaje constituye probablemente la última y más definitiva palabra que se ha dicho sobre Dios.

Rembrandt pinta siempre sus escenas como auténticos acontecimientos, llenándolas de la tensión que refleja ese momento, sin apenas detalles superfluos. Esto es lo que hace en el cuadro que contemplamos, eligiendo el momento en el que el hijo regresa deshecho a la casa paterna…, no sabemos si arrepentido o si movido por pura necesidad (no sólo la necesidad de comer, sino la de hallar un espacio que salve el hecho de estar irremediablemente perdido y solo, tan perdido y solo como el pintor); y, en lugar de la recriminación merecida, del dudoso perdón, lo único que recibe es la misericordia de un padre que no ha dejado, ni por un instante, de esperarlo.

Cuatro figuras entornan a las dos centrales: en un primer plano, a la derecha, un hombre alto, también con túnica roja que sólo le viste a él, es el hijo mayor de la parábola; en un segundo plano, otros dos, testigos ligeramente sorprendidos pero en nada participativos (el sentado es posiblemente un publicano, recaudador de impuestos, o un administrador); muy al fondo, a la izquierda, en el quicio de la puerta, una mujer, tal vez la esposa y madre que acude a disponer todo.

Estos personajes que ocupan también el lienzo (cómodamente instalados) son espectadores más o menos interesados o felices por lo que ocurre; aunque más bien parecen estar muy ajenos al fondo del acontecimiento. Por una parte, ignorando las huellas tan recientes de la existencia tormentosa y miserable del joven, agonizante, tan llena de graves errores, y su proceso de abatimiento, destrozo, fragilidad e incertidumbre; y, por otra, indiferentes al amor inaudito, sorprendente y regenerador del padre (del anciano solemne y, a la vez, tierno, casi ciego). Es decir (como nos pasa a todos muchas veces), lejos del misterio de humanidad y de grandeza que se está desarrollando ante sus ojos: al significado de la acogida de Dios como misericordia infinita, como amnistía absoluta de una vida culpable y rota, y comienzo de una transformación luminosa del ser. Porque el pintor de quienes está hablando es de Dios y de él.

En efecto. Este holandés errante que cuenta su vida emplea de forma inigualable el juego del claro oscuro y de la luz dorada cenital (que viene de arriba y de adentro), una luz que desciende y penetra; la técnica del diálogo interior de las figuras (de la profundidad de los rostros, del drama del gesto –del abrazo-)… Su arte se pone por entero al servicio de una confesión general de la propia vida, y al servicio de la imagen de Dios. Y ello con el admirable realismo (o neorrealismo) que nos recuerda a Goya; también, al igual que en nuestro pintor aragonés, con una impresionante fe religiosa.

Todo en el cuadro está, pues, especialmente a disposición de esa imagen divina: la intimidad entre las dos figuras centrales -aun estando el hijo arrodillado-, el color (el rojo cálido del manto paterno y el amarillo oro de la túnica con que va a cubrir al hijo), la misteriosa luz que envuelve a las dos; incluso el contraste con las otras cuatro figuras (dos mujeres distantes y dos hombres), enigmáticas todas –como lo somos los seres, espectadores pasivos y misteriosos de lo real que es la Historia de la Salvación-… Según la luz del día que avanza las figuras van saliendo de su fondo, cobran nueva vida, adentrándose en el acontecer del cuadro (hay tantos cuadros como momentos de luz).

Realizado casi al finalizar su vida, representa el triunfo del amor filial divino (de la Gracia de Dios) y la paz por fin alcanzada. Y no podía hacerlo de otra manera que pintando la parábola de Lucas.

En una época de conflicto y contraste agudizado entre el catolicismo y el protestantismo en los Países Bajos nos sorprendemos aquí con una impresionante claridad teológica cristiana, más allá de cualquier discrepancia. El amor del Padre Dios está por encima de todo. Este Dios –lo más real y existente que ha hallado el autor- es absoluta Bondad.

A

sí es su última profesión de fe.

“Una persona tiene que morir muchas veces y derramar muchas lágrimas para poder pintar un retrato de Dios con tanta humildad”, escribe Noewan a propósito de este “Regreso del hijo pródigo”.

Contemplación y oración sobre la obra

.Adentrados ya en el cuadro, previamente necesitamos encontrarnos a nosotros mismos. Rembrandt y yo nos despojamos de cualquier falsa seguridad para entrar –o caer- de rodillas en la contemplación de la pintura… ¡Es seguramente nuestra historia común (con más o menos matices) lo que estamos mirando! Tanto que si somos sinceros no podremos ya salirnos de la obra. Dolor de ausencias. ¡Entre todos herimos el corazón del Padre!

Vamos a sentirnos invitados a este ejercicio esencial de sinceridad y hondura –de fe y oración- deteniéndonos muy despacio en cada una de las figuras que componen el lienzo.

Es evidente que la figura principal es el padre, pero conviene observar antes al joven que nos da la espalda para entender qué es aquello que está sucediendo, la inmensa grandeza del abrazo que recibe por parte del anciano venerable.

El hijo menor.

Lo más próximo al espectador –a nosotros- es el hombre arrodillado. Un caminante miserable que regresa de un penoso viaje por la vida y la muerte (“este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida”). La figura conserva aún rasgos de cadáver.

Es un ser que se ha malgastado mucho. Viene de una marcha incomprensible y absurda a costa de su libertad, culpable de haber negado sus raíces más humanas y de haber ofendido un amor entrañable (“habiendo gastado su herencia en un país lejano”).

Llega destrozado: sin túnica, cubierto de harapos pegados al cuerpo; con un pie descalzo herido, y en el otro una sandalia rota; la cabeza rapada de presidiario o de esclavo (“empleado en cuidar cerdos”), reducido a un simple número, desposeído de toda dignidad. Con el solo emblema de la espada que le recuerda la nobleza de la estirpe negada. Sin duda, engañado y desengañado por no haber encontrado en su viaje un solo amor verdadero.

Quizás su derrota, la humillación y el vacío –forzándole a entrar dentro de sí mismo- son lo único que ahora, al hallarse turbado ante su padre, pueden servirle de alguna esperanza.

P

ero, de momento, no sabemos lo que va a suceder.

El padre.

El anciano venerable del cuadro, padre de aquel hijo. Es Dios Padre. Nunca nadie había hablado así de Dios como lo ha hecho Jesús en la parábola. Y quizás muy pocos se han atrevido a expresar plásticamente esa imagen como lo hace Rembrandt. Sobre la realidad de la existencia humana dolorida, derrotada en lo interior, Dios Padre está ahí revelando siempre una inmensa reciente tristeza: la tristeza del hombre muerto (que rechaza el hogar y las raíces, el espacio y el tiempo en donde puede vivir), y la tristeza de la muerte adelantada en sí mismo ( porque pedir la herencia en vida era matar a alguien).

P

ero está para abrazar, para sobreseer absolutamente todo lo que haga falta olvidar, para re-crear de nuevo cada una de nuestras vidas.

E

sta es la fe final que el autor, apretado al texto evangélico, profesa en su obra. Porque “para Dios nada hay imposible”.

Se trata de un hombre que ha esperado mucho –incensantemente- el regreso del hijo, porque para éste sólo guarda amor, no le queda más que amor, y el deseo vehemente de que se recupere como sea.

Su rostro dice una infinita ternura y comprensión. Ninguna recriminación de la vida pasada. No pide explicación alguna, no exige nada a cambio. Lo había perdido todo (¡qué más podía perder!) y ahora lo acaba de encontrar. Es esencial este gozo del Padre Dios (“Hay más alegría en el Cielo por alguien que retorna…”).

El gesto sobre el hijo arrodillado es el abrazo, la comunión indisoluble y eterna; la acogida incondicional (no importa de dónde venga el hijo, ni cómo ni por qué); lo único importante es que este hijo suyo está ya allí, aunque apenas manifieste un mínimo de apertura de corazón… para nosotros insuficiente).

Su manto encarnado (símbolo del afecto) envuelve de calor al hijo medio desnudo, como una tienda acogedora; y una luz dorada que brota del rostro y del interior del fuerte Anciano baña al joven.

¿Q

ué sucede entonces? ¿Qué produce el padre en el hijo? El cuadro desea decírnoslo.

Las manos del Padre Dios sobre los hombros y la espalda del hijo iluminan el cuerpo de éste. Dos fuerzas renacen en su ser: la mano izquierda, ancha, potente, aprieta y estimula a levantarse y andar; es varonil. La derecha (normalmente más decisiva) acaricia suavemente, trasmite confianza y ternura; es femenina. Dios es padre y madre a la vez; y quien lo entiende recibe la total filiación, la dignidad de hijo que ya puede descansar y apoyarse en el regazo paterno y materno. La espada que cuelga del cinto puede ya oscurecerse: no la necesita para sobrevivir.

Ahora este hombre va a optar por la vida después de un camino de retorno tan ambiguo (“¡cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen qué comer…!”). Tiene mucho de niño su figura (“si no os hiciéreis como niños…”) su gesto (haciéndose uno con el seno maternal y paternal) es, por fin, el de la infancia.

Es que va entrando en el fondo de su ser; que está aceptando que es creado, que tiene padre y madre. Y se ha despertado ya la confianza, renace la seguridad de existir. Se va sabiendo liberado -por una amnistía total, más que por el perdón- del peso de tantas culpas: ya no tendrá que vivir aferrada su conciencia a la carga de los pecados. Está dejando que Dios sea Dios: que haga Él el trabajo de sanación, de restauración, de rehabilitación de la persona…, apunto ya de ser investido de toda la dignidad de hijo. (Recordamos esa escena magnífica del film La Misión en la que el capitán Mendoza es liberado por los guaraníes de la carga terrible que viene arrastrando en su ascenso a la Misión).

¡Qué fundamental llegar a ser niño, volver a ser hijo, precisamente ante Dios! ¿Qué otra cosa más importante podía enseñarnos el Señor? “Si no naces de nuevo” (Jn. 3) “Ante ti está la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge.” (Deut. 30,19-20 ). Él nos está enseñando a escoger la vida y la bendición.

Y todo esto sucede –para la pintura y para la realidad- en un silencio interior, en la quietud exterior. En una calma total. Las dos figuras (Padre y hombre) en una bendición y paz interminables.

Las demás figuras. El hijo mayor.

De todos los espectadores nos interesa contemplar al hijo mayor. Rembrandt lo pinta cuando ya ha entrado en la escena, aceptando de mal grado la vuelta de “ese” perdido y extraño (al que no llama “hermano”). Su contraste con el Padre nos es fundamental. Él no se acerca, no perdona, no se alegra, no comulga, no ayuda a restaurar… No hace nada. Se queda dentro de sí. Su mirada lo defiende; le impide salir… Tiene aspecto de sacerdote, de fariseo, más que de campesino…

Y está tan necesitado de curación y de perdón como el hermano. Principalmente porque no ama, porque prefiere condenar al otro, porque se cree alguien, porque piensa que es poseedor y garante de la hacienda paterna… (en realidad ha desplazado de la escena al Padre y al hermano; está con el recaudador). Pero, sobre todo, porque no se ha dado cuenta de su extraordinario parecido físico con el Padre (el estar de pie, la barba, la luminosidad, las manos, a pesar de las diferencias notables); es decir, porque estaba obligado a ser y a hacer como su Padre, y ni es ni lo hace. Ni espera a un hermano, ni tiene gratitud hacia un padre, ni sabe ser niño. Es una pena de hombre.

Es una tremenda palabra plástica del autor –de Jesús, en definitiva- que se dirige a cada uno de nosotros, tan cerca siempre de ser “hijos mayores”.

Entrar en el lienzo es, pues, dejarse conducir a la propia interioridad de hijo menor y mayor, los dos a la vez. Reconocer partes olvidadas de la historia personal reciente. Sentir el propio drama espiritual… Y desde ahí volver a la Casa del Padre. Entrar en algo esencial del Evangelio: traspasar el umbral del Reino y saberse ante el Padre Dios que está esperándome; que hace ocurrir para mí exactamente lo que la parábola y el cuadro expresan. Llegar así a ese lugar interior donde Dios ha elegido hospedarme, donde, por fin, me siento definitivamente a salvo, aunque en apariencia haya consumido ya toda la parte de la herencia que me correspondía como persona y como hija o hijo. Pero no ser ya uno de los espectadores pasivos de mi vida o de la vida de los demás.

Comprenderse en la misma batalla espiritual. En el dilema de tener que elegir entre la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Una lucha aún pendiente. Por eso ni la parábola ni el cuadro nos dicen el final (el final no ha llegado; se está haciendo, hay que resolverlo cada día optando por el amor).

Y llenarse de sentimientos a simple vista contradictorios, pero sin duda alguna coherentes: de identificación con todas las figuras –con todas las realidades humanas- del cuadro, de honda inquietud, de alegría y de seguridad, de gratitud hacia nuestro Dios.

P

odemos proseguir la oración con el poema