Aproximación a la obra

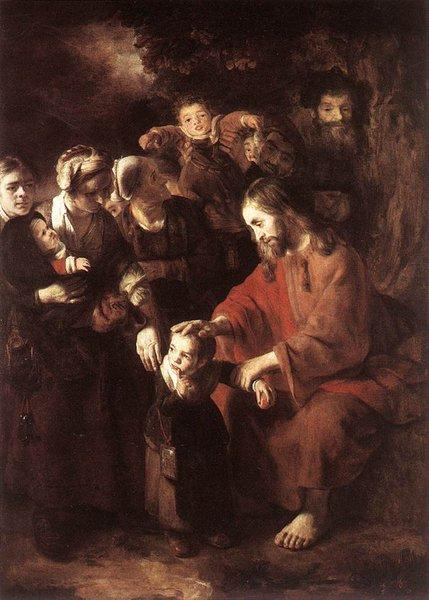

Nicolás Maes, de Dordrecht (1634-1693), llegó de joven a Ámsterdam (en 1650) para estudiar en la escuela de Rembrandt; pero muy pronto regresó a su ciudad natal y abandonó el estilo del maestro, buscando una pintura de temas más familiares e íntimos, poniendo siempre como protagonistas de sus cuadros a las personas y al entorno de su pequeño mundo holandés. Y ello con un uso abundante de tonos rojos brillantes y de contraste de luces y sombras. Así lo hace en este cuadro sobre Jesús y los niños, que es una obra muy temprana, realizada quizás cuando no había cumplido aún los veinte años, tal como aparece en el joven de la izquierda que es con toda probabilidad su autorretrato.

Es notable que en esa primera etapa de su pintura Maes escogiera precisamente como tema este pasaje (concretamente del evangelio de Marcos…). Indica, sin duda, una sensibilidad respecto a la infancia con la que se adelanta a épocas recientes. En todo caso se trata de un motivo pictórico poco frecuente, aunque sí aparece en el famoso cuadro de Rembrandt conocido como Los cien florines, en el que también está Jesús rodeado de cierto número de niños, a la vez que cura a enfermos. Maes pudo inspirarse en él.

Comprensión de la obra

.El título del cuadro corresponde perfectamente a su contenido: ilustra el pasaje del Evangelio en donde Jesús recibe a unos niños: “Como le llevaran unos niños para que les impusiera las manos, al verlo, los discípulos les regañaban. Pero Jesús los llamó diciendo: ´Dejad que los niños se acerquen a mí, porque de los que son como ellos es el Reino de Dios. En verdad os digo que el que no recibe el Reino de Dios como un niño no entrará en él´”. (Lc. 18,15-17; Mt. 19, 13-15; Mc. 10, 13-16).

Nos encontramos ante un lienzo muy singular. Habla enseguida a nuestra capacidad perceptiva y, sin embargo, apenas tiene policromía alguna. Emplea sólo la gama del marrón (del castaño oscuro, casi negro), pasando por el ocre, hasta culminar en el rojo bermellón de la túnica de Jesús; destacándose sólo el blanco crema de los rostros (especialmente en la mejilla de la niña pequeña y de Jesús). Es decir, evita cualquier impresión imaginativa que pudiera derivarse de los tonos vivos diversos y contrapuestos en armonía (del placer estético colorista). Con esto acentúa el realismo de la escena, tomada como documento gráfico (hoy diríamos fotográfico). Un realismo sugerido por las vestimentas de madres y niños (todos personajes del s.XVII holandés)…, y por el pizarrín que cuelga del brazo de la niña, recién llegada de la escuela sin duda, y aún con la manzana de la merienda en la mano izquierda.

La luz

Entra en el lienzo en diagonal, por la izquierda, incidiendo en los rostros de los personajes y marcando los planos. Luz y color se apoyan en la técnica del claroscuro y en el gusto por los efectos de la ilusión óptica que parece producir un cierto relieve de las figuras.

S

e pueden distinguir tres conjuntos de figuras escuetas (sin otro fondo pictórico).

El conjunto central está constituido por Jesús y una niña pequeña.

Jesús está representado como un hombre sencillo y cercano, de absoluta naturalidad, lleno de profundidad y ternura. El autor lo ha querido mostrar de perfil (algo nada frecuente), acentuando así con mayor claridad la mirada de bondad fija en la pequeña, con la cabeza ligeramente inclinada hacia ella y una suave sonrisa, que indican la consideración que le merece… Toda la actitud de su cuerpo completa el gesto hasta la perfección; en concreto, el juego de manos: la derecha –en escorzo- que acaricia la cabecita, la izquierda que sostiene su brazo, y el reposo del pie desnudo sobre el suelo firme.

Deja la impresión de que esta actitud de Jesús no es sólo de amor sino, al mismo tiempo, de admiración, de infinita valoración de la infancia.

La niña, por su parte, es precisamente niña. No otro ser imaginado. No puede captar aún la trascendencia del gesto y de la palabra de Jesús, pero lo entiende y escucha. Y se siente del todo segura y despreocupada en las manos del Maestro. Tanto, que no le importa distraer su atención en otra cosa… ; y la madre –en un detalle de cortesía- tiene que intentar con la mano que su hija atienda a Jesús y lo mire (cosa ésta que a Jesús parece no preocuparle).

El conjunto lateral izquierdo sigue en importancia.

Lo integran cinco personas. De estas es, sin duda, la madre la que debemos destacar. Consciente del momento roza el hombro de la niña para que se gire hacia Jesús y esté atenta. En uel brazo derecho lleva al bebé, y del izquierdo cuelga la cesta de la compra. Lo que viene a sugerir un tema de actualidad: viene del mercado y de recoger a su hija a la salida de la escuela (quizás no sea esto, pero la interpretación viene bien sugerida). El manojo de llaves que cuelgan sobre su falda refuerzan esta idea doméstica.

A diferencia del cuadro de Rembrandt antes mencionado conviene señalar que, en éste, de los tres niños que se presentan a Jesús uno es un bebé y otro de apenas un año. Éste es alzado en brazos (al más puro estilo rociero) para pasarlo al Maestro... ¿No estará indicando este elemento del cuadro que la alta consideración del valor de los niños en el Evangelio se refiere a los niños en cuanto tales, con independencia de su edad y de sus cualidades?.

La mujer del centro (quizás la abuela de la pequeña) mira con molestia a Pedro que juzga con recelo la actitud de Jesús (una actitud seguramente muy fuera de lugar en aquella cultura judía). El rostro del personaje que asoma encima de la cabeza de Jesús (quizás otro apóstol) coincide con el de Pedro.

El conjunto lateral derecho

Detrás de Jesús, vemos a un arrepentido pero aún incierto o receloso Pedro, semioculto en el tronco de un árbol… Probablemente el autor ha querido pintar así un mundo adulto que no comprende valores esenciales.

Maes nos ha dejado un espacio libre en la parte inferior izquierda que nos invita a formar parte de ese corro de personas que se agolpan alrededor del Maestro. Podemos ocuparlo.

Contemplación de la obra. Oración.

Esta obra hace resonar en nuestra conciencia –de forma apremiante, por cierto- el llamamiento del Señor a reconsiderar nuestra postura adulta respecto a la infancia, y, en definitiva, respecto a la vida misma. Primero, como personas, pero, a la vez, como creyentes.

El ser niño no puede considerarse como un paso o una edad meramente provisional y transitoria. No. Es una forma permanente de vida auténtica que cada uno debe seguramente guardar como un tesoro inapreciable y, desde luego, mantener vivo (no sólo en el recuerdo). O, en todo caso, recuperar. La poética francesa del siglo XX ha desarrollado admirablemente esta filosofía evangélica (Charles Peguy, El misterio de los santos inocentes; Antoine de Saint Exupery, El pequeño príncipe; François Mauriac, etc).

Lo que el cuadro nos dice, primero, es que en la relación con el niño hay que recrear dos actitudes fundamentales: la ternura sin límites y la elevada consideración de su valor, por tanto el respeto absoluto a su devenir (que pasa a través de nuestras manos) y, más al fondo aún, a su misterio. Pero hay una teología que es preciso también incorporar a nuestra fe: el niño -¡todo niño!- tiene el rostro de Dios en sí mismo, y nos señala el rastro a seguir para hallarnos en Dios. Esto es profundísimo, y es lo que evocan las palabras de Jesús. Podemos comprender que nadie como Él ha pronunciado palabras de mayor trascendencia sobre el significado de la infancia.

V

ienen a nuestra oración así los versos que ayudan a intuir la trascendencia de los niños: