Aproximación a la obra

La psicología de Salvador Dalí continuará siendo quizás un enigma, sin que nos asista razón alguna convincente para intentar resolverlo. Es como es, y basta. Es un gran pintor y dibujante (para Picasso era “el último renacentista que le quedaba al mundo”), y es, sin la menor duda, un creyente (aunque lo fuera a su manera, “sui generis”). Un creyente en el Misterio cristiano: ahí están sus Cristos, sus Madonas y ese cuadro de la Última Cena, asombroso por la hondura teológica de la perspectiva que lo enmarca.

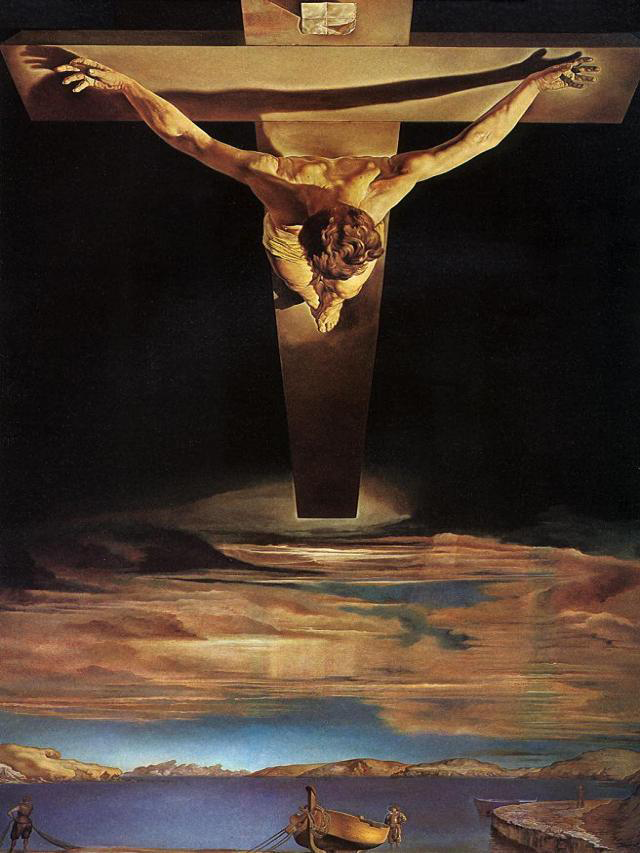

En la fase mística que atraviesa el artista entre los años 1940 y 19550 es cuando realiza esta obra a la que llama Cristo de San Juan de la Cruz porque había descubierto una pintura con el mismo scorzo (aunque de costado) en el Convento teresiano de la Encarnación, en Ávila, atribuida al santo (que pudo pintarla entre 1572 y 1577). El dibujo del santo le impresiona mucho, hasta el punto de que habla de haberlo vuelto a ver en un sueño (estando en California), escuchando una voz que le dice “Dalí, tienes que pintar ese cuadro”. Lo concibe entonces geométricamente como un triángulo dentro del cual hay un círculo (interpretando el pintor que eso simboliza la estructura del átomo). Cuenta él que, al día siguiente, comienza a pintarlo, proyectando al principio un Cristo ensangrentado (expresando la sangre con claveles rojos y jazmines, al estilo de Zurbarán), pero que pronto –en otro sueño- comprende que debe prescindir totalmente de la sangre (A mal Cristo, demasiada sangre) y que su misión es pintar un Cristo extraordinariamente bello. Y esto es lo que intentará realizar, con éxito sin duda.

Es posiblemente el lienzo más famoso y difundido del pintor de Cadaqués, representante de su mejor período de bonanza interior, lejos del surrealismo cubista pero con un juego admirable de símbolos y de colores.

Lamentamos que el cuadro no lo podamos disfrutar entre nosotros, en su Cadaqués entrañable junto al mar de la Costa Brava.

Comprensión y conocimiento de la obra

.El lienzo presenta a Jesús crucificado tomado en perspectiva y visto desde arriba, suspendido en un cielo de tinieblas, muy al estilo de los Cristos de Velázquez y, en general, del barroco tenebrista. Se ha eliminado de la composición, sin embargo, cualquier elemento dramático (sangre, heridas, dolor, violencia de los personajes secundarios). Lo único que consta es una relación serena de Jesús con el mar y sus hombres, aunque no se aclare si la cabeza mira simplemente a la tierra o está abatida por la muerte.

En el mismo año de 1951 él comentaba en su “manifiesto místico” que si bien Jesús tenía realidad humana, por el hecho de ser imperecedero no se le debía representar ahora ya como un ser torturado.

Utiliza como modelo de esta figura de Jesús a un trapecista profesional.

Pero hay algo que resulta aún más sorprendente: ¿en dónde debe situarse el que contempla el cuadro? No debajo de él; entonces no se vería la perspectiva del Cristo que viene hacia el espectador. Tampoco encima de él, porque la inclinación de la cruz impediría asumir al mismo tiempo la realidad de la tierra y el mar con sus hombres. Sino enfrente, casi a la misma altura. En todo caso elevándose un poco. ¡No puede entenderse mínimamente el Misterio de la Cruz si no es elevándose, o dejándose elevar con ella! De este modo, además, aparece muy claro el punto central de la composición que es la cabeza de Jesús.

El pintor parece proponernos esta lógica contemplativa.

La representación teológica de la Muerte del Señor es incompleta a buen seguro, pero tiene también un fundamento, refleja una dimensión real de la fe paulina: la muerte ha sido asumida por la luz, por la vida, una vida que nos alcanza a todos; y es notable que sea Dalí también quien nos lo recuerde.

Para mostrar este denso pensamiento el autor va a emplear su dominio absoluto del dibujo, además excepcionalmente retocado, trabajado. Es decir, la plenitud de las facultades que se le han concedido. No es demasiado aventurado concebir, pues, esta obra como una respuesta agradecida del autor al don de su vida.

Acerquémonos despacio al análisis de los elementos pictóricos.

a. La figura de Jesús

Ante todo, más que a Jesús de Nazaret crucificado estamos viendo a Cristo, al Salvador ungido por Dios: un hombre que ha adquirido ya una extraordinaria belleza anatómica y gestual. Los brazos colgados de la cruz son absolutamente gimnásticos; girando el cuerpo sobre sí y dejándonos ver la espalda, dan la impresión del nadador que está a punto de saltar para sumergirse en las aguas de este mundo desde una altura considerable, sin temor alguno, con seguridad pasmosa de que su salto es un éxito. El horror de la muerte ha quedado atrás.

Aquí –en nuestra contemplación de la Cruz- únicamente hay belleza: Dios en Jesús que llega al mundo por medio de la belleza. Y acercamiento: la postura alada de Jesús (sin clavos que lo sujeten) y la técnica conjugada del retrato, del movimiento tan difícil de aproximación de arriba abajo (el scorzo), hacia la tierra que va aquietándose e iluminándose, nos traen la convicción de que está cerca ya la redención.

En este sentido el cuadro se acerca mucho más a la visión de la cruz plasmada por la iconografía ortodoxa oriental que a la línea inspiradora de la pintura de Occidente desde el románico al barroco.

b. El conjunto. Estructura temática y técnica del cuadro

La composición está centrada en el pie de la cruz, mucho más debajo de los pies de Jesús. Este centro es el vértice invertido de un gran triángulo, y, a la vez, el punto bajo el que se abre un gran círculo que engloba a la tierra. El peso del cuerpo arquea amplia pero suavemente los brazos. El resto de elementos (por ejemplo la perspectiva del volumen de la cruz al ser vista desde arriba) guarda una perfecta simetría. Es decir, todo está componiéndose conforme a la ley renacentista de la Divina Perfección (la misma que guió a Miguel Ángel en sus obras y que ahorta volverá a aparecer en la versión daliniana de la Última Cena).

Lo que quiere significar que el Misterio de la Cruz es el Misterio de la perfección de Dios, y que en él, como en ningún otro momento, se cumplen las palabras del Evangelio: “Sed perfectos como mi Padre es perfecto”. Lo que hace Jesús –Jesús mismo, Él en si mismo y por la Cruz- es perfecto. Y tal perfección nos invita apremiantemente a caminar nosotros hacia ella, hacia una armonía integral que redunda en bien creador sobre la tierra, sobre el mar y sobre la playa de esa bahía tan bella, apaciguando todo.

La escena histórica de la crucifixión se hace así solemne por de más y tremendamente silenciosa y cósmica. Se expande sobre la totalidad del mundo. Y el acontecimiento de la cruz deviene salvador porque redime de la oscuridad –del pecado- y porque, en natural correlación, pacifica. Es maravillosamente pacificador. El cuadro respira paz y emana honda tranquilidad en el alma.

A la vez, y con una lógica cierta, la tierra que pinta Dalí es la suya propia (desde la que cada hombre tiene que universalizarse): la bahía de Port-Ligat (que significa “el puerto abrazado, religado, apaciblemente cerrado”); con los elementos fundamentales de su experiencia desde la infancia: el mar tranquilo, la barca varada y el pescador, con el fondo cercano de la Costa Brava. Ahí sucede la Redención: en cada porción concreta de la tierra y de la humanidad. Aquí, entre nosotros. (Es curioso: aproximándonos a Dalí –genio universal- en la mirada a esta obra suya nos sentimos incondicionalmente creyentes catalanes.)

El negro del entorno de la cruz se va clareando. Ha sufrido, primero, un cielo tormentoso (la cruz no puede por menos que levantar tormentas). Y, enseguida, se trasforma en un horizonte abierto, exento de nubes, que revierte sobre el paisaje familiar, dotado éste ya de una gama de verdes –esmeralda, veronés-, contrastados con el resto de colores celestes –amarillos, ocres, sienas-; policromía que habla de esperanza y de vida.

Tres focos de luz completan la viveza –la vida y el realismo- de la composición: uno desde el ángulo derecho alto, que ilumina el cuerpo de Jesús. Otro a lo pies de la cruz, pero en el cielo; y un tercero en el horizonte del mar; aunque el mar recibe ya la luz del Cristo.. Es decir, todo el Misterio de la Cruz queda iluminado para el Señor, para el cielo y para la tierra. La Muerte del Señor no puede ser sino preludio de la Resurrección, de la poderosa atracción hacia Él de todo el universo: “Cuando sea exaltado a lo alto todo lo atraeré a mí”. Intensa atracción de la Pasión y Muerte de Jesús sobre mí, sobre mi mundo personal y cósmico.

Contemplación y oración sobre la obra

.La pintura de este crucificado se convierte así la cruz en un canto a la Redención. Viéndola, nosotros nos sentimos redimidos y a agradecidos. Y esta es una forma indispensable de vivir la muerte del Señor.

Llegar a la oración a partir de este cuadro de Salvador Dalí es, de entrada, un bellísimo y saludable ejercicio de encarnación: Dios se encarna gozosamente -¡cómo no!- (seguramente ajena a cualquier norma tridentina) y nosotros nos encarnamos también en ella. La recibimos como un llamamiento a intuir no sólo el amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, no sólo la fidelidad suprema de Jesús al Padre y a la humanidad, sino también la Belleza de nuestro Señor –Padre, Hijo y Espíritu Santo- y el don de la Belleza participada, precisamente en la más amarga de las muertes, llamamiento a aspirar –nosotros mismos- la perfección del Ser para la que, sin duda, hemos sido creados.”Y vio Dios que todo estaba bien”.

N

os rendimos ante estas maravillosas intuiciones y agradecemos poner en nuestros labios el verso de Francisco de Quevedo